블로그이름뭘로하지

Been there - 올리비아 랭 <외로운 도시> 본문

내가 좋아하는 영어 표현 중에 "(I've) Been there"라는 말이 있다. 다른 사람에게 공감을 표시할 때 쓰는 표현으로 "나도 그런 적 있어"나 "나도 그 마음 알아" 정도로 번역하면 적당하겠지만, 직역하자면 "나도 그곳에 가 봤어"가 된다. 은행에서 번호표를 뽑고 한참 기다렸는데, 잠시 한눈파는 바람에 내 차례를 놓쳐서 번호표를 다시 뽑고 기다려야 했어. Been there. 여기서 'there'은 은행이 아니라 어이없는 실수를 한 경험이다.

이 표현에 대해 생각할 때면 꼭 눈앞에 가상의 지도가 펼쳐지는 듯한 기분이 든다. 경험과 감정들이 구체적인 장소가 되는 지도. 이곳에서는 뚜벅뚜벅 걷거나 자동차를 타고 감정을 '찾아갈' 수 있다. 강둑에 앉아 슬픔의 강이 흐르는 것을 가만히 지켜보거나, 막막함의 산맥을 오르며 악전고투하거나, 쪽팔림의 늪에 머리를 담그고 소리 없는 비명을 지를 수도 있다. 그러다 같이 머리를 담그고 있는 누군가와 눈이 마주칠지도 모른다. 그럴 때 반갑게 외치는 말이 바로 "Been there!"일 것이다.

이것은 물론 상상이지만 터무니없는 망상은 아니다. 어떤 감정은 정말로 장소와 깊이 결부된다. 어릴 때 살았던 동네를 다시 찾아가본 경험이 있는 사람이라면 이 말을 쉽게 이해할 수 있을 것이다. 기억은 장소에 단단히 뿌리를 내리고, 그렇게 무수한 기억들이 서로 교차하고 때로는 경합하면서 만들어지는 곳이 바로 장소다. 어떤 장소를 계획하고 관리하는 문제에는 언제나 무엇을 기억하고 무엇을 망각할 것인지, 무엇을 사랑하고 무엇을 적대할 것인지, 그리고 그 결정을 내릴 권력이 누구에게 있는지에 대한 문제가 복잡하게 얽혀 있다.

올리비아 랭의 에세이 <외로운 도시 The lonely city>의 제목은 두 가지 뜻을 가지고 있다. 첫 번째 의미는 말 그대로, 이 책의 배경이 되는 뉴욕을 말한다. 랭은 뉴욕에서 연인을 잃고 극심한 고독에 괴로워하며, 그녀와 마찬가지로 뉴욕에서 활동하며 고독에 대한 작품을 만든 예술가들의 행적을 쫓는다. 에드워드 호퍼의 텅 빈 식당, 앤디 워홀의 '팩토리', 데이비드 워나로위츠의 부두 등 그들의 작품은 뉴욕의 장소들과 뗄 수 없는 관계를 맺고 있다. 이 장소들을 누비며 그들의 생애와 작품을 연결하는 랭의 작업은, 곧 뉴욕의 '고독의 지도'를 그리는 것으로 볼 수 있다. 이 지도 안에서 예술가들은 (그리고 랭 본인 역시) 모두 외로웠지만 더 이상은 혼자가 아니다.

두 번째 의미는 외로움 자체를 하나의 장소로 이해하는 것이다. 뉴욕시티나 서울시티처럼, 론리시티도 외로움이라는 하나의 도시다. 외로워하는 이들이라면 모두 이 도시 안에 거하고 있는 것이다. 이곳에 오래 머무는 사람도 있고 여행하듯 잠시 들렀다 떠나는 사람도 있겠지만, 어쨌든 지구인이라면 국적에 관계 없이 누구든 이 도시의 시민권자다. 뉴욕의 예술가들이 그러했듯이 우리도 이 도시 안에서 서로 느슨하게 연결될 수 있다. 나도 그곳에 가 봤어! 이 책의 마지막 문단은 다음과 같다.

고독은 사적이면서도 정치적인 것이다. 고독은 집단적이다. 그것은 하나의 도시다. 그 속에 거주하는 법을 말하자면, 규칙도 없지만 그렇다고 부끄러워할 것도 없다. 다만 개인적인 행복의 추구가 우리가 서로에 대해서 지는 의무를 짓밟지도 면제해주지도 않는다는 점을 기억해야 할 뿐이다. 우리는 상처가 켜켜이 쌓인 이곳, 너무나 자주 지옥의 모습을 보이는 물리적이고 일시적인 천국을 함께 살아간다. 중요한 것은 다정함을 잃지 않는 것, 서로 연대하는 것, 깨어 있고 열려 있는 것이다. 우리 앞에 존재했던 것들에서 배운 점이 있다면, 그것은 감정을 위한 시간이 영영 계속되지는 않는다는 사실이기 때문이다.

외로운-외로움이라는 도시 안에서 예술가들은 작품을 통해 타인에게 손을 뻗는다. 사랑과 섹스, 폭력과 배신, 그리고 애도와 연대로, 한 외로움이 다른 외로움을 구원한다. 외롭지 않게 함으로써가 아니라 함께 외로워함으로써. 1990년대 뉴욕의 게이들이 그러했듯이, 어떤 존재들에게는 이곳에서 함께 존재하고 생존하는 것만으로도 삶은 연대가 된다. 고독과 죽음을 강요하는 정치적 스티그마에 맞선 투쟁이 된다.

나는 이 책을 여수에서 혼자 여행하며 읽었다. 비록 여수는 뉴욕과는 이미지가 딴판이지만 나름대로 잘 어울릴 거라고 생각했다. 어쨌거나 그 유명한 <여수 밤바다>도 고독에 대한 곡이 아닌가. 이 바다를 너와 함께 걷고 싶다며 장범준은 여수 밤바다를 보며 사랑하는 사람을 생각했는데, 나는 애인이 없어 헨리 다거와 밸러리 솔라나스의 험난한 삶과 그들이 머무르고 싶었을 어떤 장소에 대해 생각하고 있었다. 그들의 삶에 비하면 나는 호화롭게 살아온 공주나 다름없지만, 이 넓은 세상에서 '마음 둘 곳' 한 자리를 찾지 못하는 경험에 대해서만큼은 Been there, 라고 말을 걸고 싶었다. 마음들이, 또는 기억들이 그저 허공을 부유하지 않는다는 것을, 언제나 부피와 무게를 가지고 물리적인 공간을 차지한다는 것을 사람들은 모른다고. 그래서 이 나라에도 마음을 위한 장소가 없다고. 이것에 대해서는 여기에 더 자세히 썼다. 장소와 기억에 대한 문제에서만큼은 항상 할 말이 너무 많다고, 그리고 늘 미진하다고 느낀다.

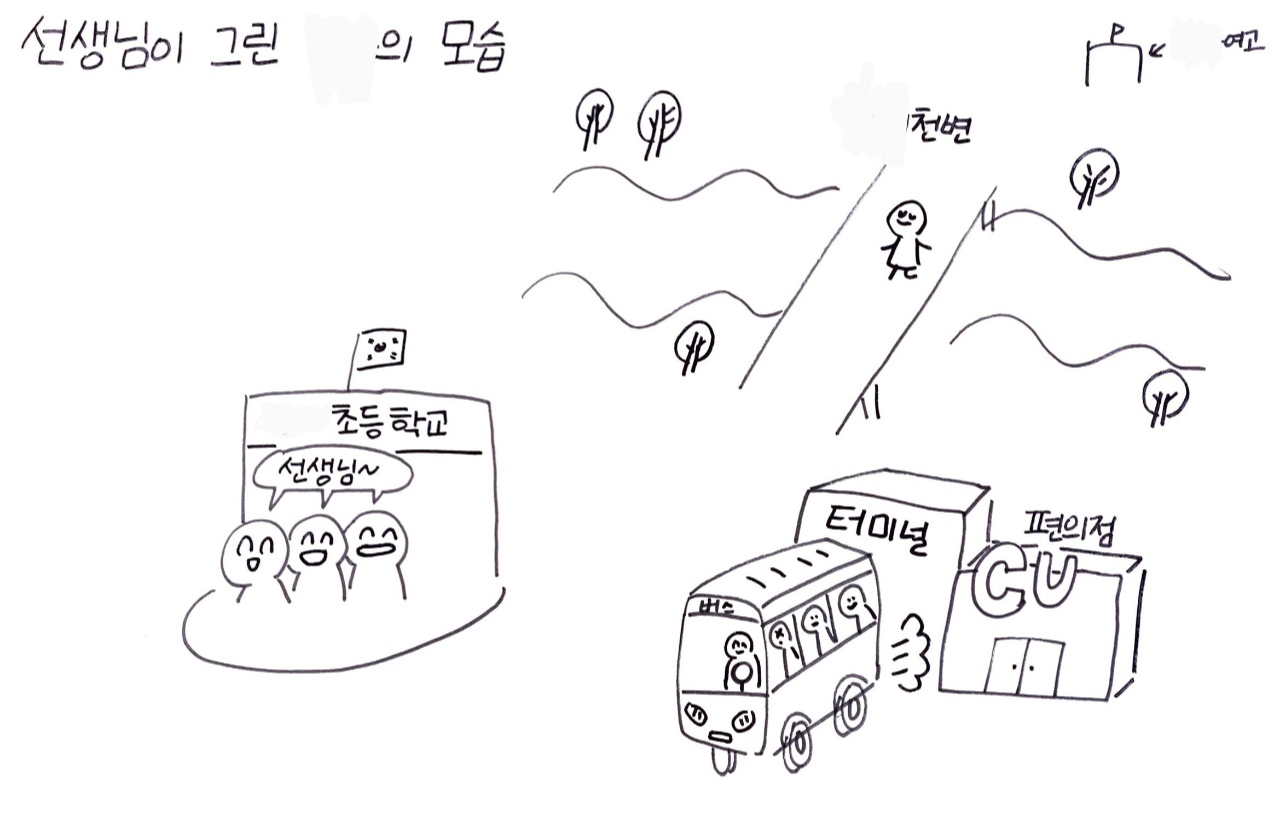

초등학교 3학년 사회 교과서는 '우리 고장' 이야기로 시작한다. 학생들은 우리 동네의 여러 장소들을 그림 지도로 그려 보고, 서로가 만든 지도가 모두 다르게 생겼음을 확인한다. 누군가는 어린이집을 가장 크게 그리고(엄마가 어린이집 선생님이다) 누군가는 '엘카페'를 똑같이 그리려고 애를 쓴다. 같은 동네에 살아도 마음속에는 모두 다른 지도를 가지고 있다는 것을, 그 이유는 장소에 담긴 각자의 경험과 감정이 모두 다르기 때문이라는 것을 학생들은 배운다. 하늘에서 내려다본 '진짜 지도'를 배우는 것은 그 다음이다. 그런데 그게 정말 진짜 지도인가? 아이들이 그린 지도는 그것보다 덜 진짜일까?

고백하자면 나는 이 단원의 수업을 썩 잘하지 못했다. 그때는 3월이었고 나는 학생들에 대해서도, 이 고장에 대해서도 아는 것이 하나도 없었다. 이 단원을 다시 수업하게 된다면, 그때는 장소에 대해 더 많이, 더 오랫동안 이야기하고 싶다. 우리가 사랑하는 장소들과, 그 장소에 얽힌 경험들에 대해. 하나의 장소에 대해 우리는 모두 다른 마음을 가지고 있지만, 장소 안에서 그 마음들이 하나가 될 수 있다는 것에 대해. 한번은 수업 중에 면 도서관에 대한 이야기가 나왔다. 학생들은 앞다투어 그곳이 얼마나 오싹한지 떠들어 대기 시작했다. ㅇㅇ는 아주 진지한 얼굴로 거기서 귀신을 보았노라고 장담했다. 그때는 그냥 웃으며 형식적으로 대답했지만, 여름방학 때 그곳에 한 번 가봤으므로 이제는 다르게 반응할 수 있을 것 같다. 선생님도 거기 가 봤어! 거기 정말 오싹하지.

'책과 영화 얘기' 카테고리의 다른 글

| 요즘 뭐 읽고 보고 사세요? (2) | 2023.06.25 |

|---|---|

| 뮤지컬 <광주> 여전히-언제나 시급한 현재 (1) | 2023.05.17 |

| 2022 독서 연말정산(2) (0) | 2022.12.31 |

| 2022 독서 연말정산(1) (3) | 2022.12.25 |

| 팬레터 (0) | 2022.09.26 |